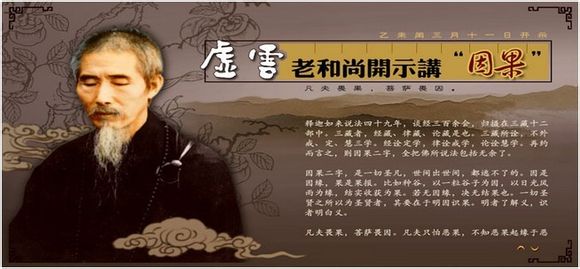

图 1.

虚云老和尚开示:情不重不生娑婆,爱不深不堕轮回!

1.佛为什么叫我们舍尽这一切欲望,有道理。

我们无始劫以来生生世世搞生死轮回,就是欲望在作祟。

没有欲望,就没有轮回了。

⋯⋯

2.佛叫我们断一切欲望是真的,名闻利养统统不能要,

一点都沾不得。五欲六尘,沾了就是生死轮回,就搞这一套。

3.欲望没有止尽,那个不得了,只要我们对于五欲六尘起一念贪心、

起一念嗔恚心就堕落。

4.烦恼,是感情欲望的冲动,这是无始劫以来的习气,它自然会动作。

尤其是现代社会,所谓开放的社会,也就是自由的社会,

没有约束,外面的诱惑力量太大了。

5.诸位要懂得克服自己的烦恼,克服自己的欲望,

凡是有这些事情冲动引发起来,自己要马上想到后果。

贪嗔痴慢的后果在三途。

6.古人所谓“刀头舐蜜”,锋利的刀,刀刃上涂一点蜜,

你去舔,甜头尝到了,可是舌头也被割掉了,

得不偿失。何况是不是有真乐?决定没有,你所得到的是苦。

7.现前得到的是苦,将来更苦,有几个人知道?

世间人迷惑颠倒,他不晓得这是苦,把苦当乐事,

后面还有大苦在等着他,三途果报。

8.世间人讲“欲海难填”,人的欲望没底!所以佛叫你要知足。

你要不知足,你的欲望永远不会如意,你是永远苦恼无边。

9.无论是物质上的生活,精神的生活,财富、眷属、权位,

一定要“知足”,一定要晓得回头,不必越分地去希求。

最好不求,一切顺其自然,那个福报是最大的。

为什么?你心里面没有贪求。

10.你有希望,就有失望,你就很苦,

所以没有希望。我们有愿望,没有希望。

11.愿望跟希望不一样,愿望里面没有妄心去求,

是让它自自然然圆满;希望是有个妄念在求,

求它赶快现前,那很痛苦,为什么?求不得苦!

12.有希望的人就有求不得苦,他希望越多,

求不得苦就越多,就这么来的。所以无求就知足。

无求,你就如意了,你的生活就自在了。

13.无论是物质生活,无论是精神生活,要知足,

知足你就得自在。生活享受不需要去追求,

一味在物质生活上去追求,没有不造业的,

没有不折福的,纵然你有福报,福报也在这里折尽了。

14.如果我们把念头转过来,为众生造福,为社会造福,

完全不为自己,那就乐在其中,那真乐!

15.为自己有得失,得失苦!失固然苦,得也不快乐。

得到怎样?又常常忧虑不能保住。患得患失,

没有得到的时候拚命去追求,追到之后又怕失掉,那个心很痛苦。

16.我为社会,为大众,不为自己,自己没有得失。

换句话说,成功了,大众有福,我们很高兴;失败了,

我们已经尽心尽力,我们于心无愧。缘不成是大众没有福报,

不是我们没有尽心尽力,所以心安理得,没有不自在的。

17.欲望要知足,知足就常乐,知足就心安理得。

“知足常乐,心安理得。成就一心,不退菩提”,我们要修这个。

一个修道人一定要做到这四个条件,能做到这四条,

你佛号一定念得好,一定得力。

18.今天我们的佛号念不好,我们的妄念伏不住,

那就是你不知足,常常苦恼,常常忧虑,患得患失,

你的心不安,理不明白,所以你这句佛号念不好。

19.真正做到知足常乐、心安理得,佛号怎么会念不好?

你的生活怎么会不自在?怎么会不快乐?

一定是非常快乐,这样才能够修到一心,才能修到不退转。

20.心清净、心平等、心专一,决定没有欲望,

心就清凉、自在。欲望没有止境,那就苦不堪言!

你要能知足就常乐,知足就快乐,不可不知足。

21.知足,要到什么程度才知足?实在讲,

只要我们生活能过得去就应当知足,不应当再奢侈。

生活水平要慢慢提升,整个社会提升,我也跟着提升;

整个社会提升,我不跟着提升,这是知足。

22.不但世间五欲六尘的受用我们知足,

即使弘法利生的事业也要知足,不知足的人苦!

不知足的人贫!知足的人富有!

23.我们以佛教事业来说,佛常常教我们要随缘不要攀缘。

我是初学佛的时候老师就教我,我想想非常有道理,

所以我一生依教奉行,决定不做攀缘的事情。

24.攀缘苦,不自在!那个苦从哪里来的?是自己找来的,

你本来不苦,你为什么去找苦吃?你去攀缘,

你就是个迷惑颠倒没智慧的人;有智慧的人不会自己去找苦吃。

25.佛门里常说学佛要发愿,要有度众生的愿,

不能有度众生的欲望,不能有这个念头。

什么事情都是因缘自自然然成就的,

没有一丝毫的勉强,这才是正法。

26.如果我们起心动念要怎样做怎样做,

那这里面就有求不得、爱别离、怨憎会。

这些烦恼统统来了,到后来西方世界也去不了,

还是六道轮转,所以这个得失利害我们自己要看得清清楚楚。

27.一切众生心里面的欲望、爱好是千差万别,

各个不相同,可是佛都知道,真正是所谓的全知全能,

世出世间一切法没有一桩佛不知道。

28.佛大慈大悲,为末法时期众生选择净土法门,

这个法门真正能帮助一切众生解决疑难杂症。

佛教末法众生,为什么特别推荐介绍净土法门,净土法门修清净心。

29.大乘《无量寿经》经题上,给我们提出修行的纲领:

“清净平等觉”,把清净心摆在第一。心要清净,这最重要的,

清净心那是真正的幸福。这个受用你们想不到,

为什么想不到?你的心从来没有清净过,我怎么说、

怎么形容,你们都很难体会。

30.学佛最要紧的,心里面没有烦恼,没有忧虑,没有牵挂,

没有是非,没有人我,没有欲望,没有得失,好自在!

心里面有了这些东西,你怎么会清净?

31.佛门里头要用清净心修福修慧。心清净,什么欲望、

希求都没有。清净心是真心,清净心能生万法,

能生万法就是佛门讲的“佛氏门中,有求必应”。

32.我们平时念佛,要心平气和地去念,没有一切欲念地去念,

这样才能念得成功。你有个欲望、有个念头,

你这样去念容易着魔。因为你有希望在那里,

魔就给你一个希望,换句话说,你有个把柄在人家手上。

33.你什么希望都没有,魔对你一点办法都没有。

譬如,你想要钱,他有很多钱诱惑你,你就会上当;

你想要名,他给你一个名义,就把你套住了;

你什么希望都没有,他对你一点办法都没有,无可奈何。

34.念佛人心要清净,真正念佛不求往生、不求一心不乱、

不求功夫成片,什么都不求,就是一句弥陀念到底。

念了几天,他自然得一心,自然见佛往生,那是自然的,

水到渠成,诸位要懂这个道理。

35.念佛的人什么都不能求,有求都是妄念。

所以,你有欲望,欲望里头你要回头;

欲望要是不止,那是苦恼无边!

36.我们念佛要精进,“精进常乐”。精进是真乐,

越精进越乐。你想想看,我们精进,精进求一心不乱,

你的心一天比一天清净,你自己会觉察到,你跟阿弥陀佛,

跟西方极乐世界,一天比一天接近,感应道交,你怎么不快乐!

37.真正是无有疲厌,真正入了这个轨道,上了这个轨道,

世间什么乐趣你都不会想了,为什么?一点味道都没有。

38.好比你看佛经一样,佛经如果你要是读下去,

在里面体会到法味了,世间什么书你都不会去看它。

为什么?没意思,浪费时间,枯燥无味。

读佛经这里头有真乐,常乐。

39.众生都有欲望,都有希求,求怎么样?

求不得就感觉到很痛苦。求得了怎么样?求得了还是苦,

苦什么?怕丢掉。患得患失,没有不苦的。

40.像我们念佛人,有没有欲望?有,我们有欲望。

我们的欲望是希望生西方极乐世界,是希望见阿弥陀佛,

这是我们念佛人的欲望。

41.我们有这个欲望了,我们要努力去追求,

忆佛念佛,不间断、不夹杂,这就是精进,这就是勤奋!

一定要这样做法,我们才能成功。

42.世缘要放下,不要去想它,不要去念它,

因为你想这个、念这个,业报在六道,你天天在造六道的业。

43.决定不想,决定不理会它,念念只想阿弥陀佛,

念念只想西方极乐世界,这样就行了。

44.世人都有欲望,欲望无穷,那你的痛苦也就无穷,

所以佛陀教我们“淡泊名利,知足常乐”,这是要细心去体会的!

至诚的祈愿!

愿众生远离老病的恐惧,远离灾难的遭遇,远离人事间的烦恼,

远离冤家的陷害。吉祥如意,身体健康;财富丰饶,

福德具足,早证菩提,成就佛道!虚空界尽,众生界尽,

众生业尽,众生烦恼尽,我此愿力无有穷尽,念念相续,

无有间断,身语意业,无有疲厌。南无阿弥陀佛!………

愿以此功德回向 尽法界 虚空界 十方一切众生

同发菩提心 往生安乐国!

http://vlog.xuite.net/play/a2RjZzdSLTE2OTYyNi5mbHY=