adamlee9

&n .. &n ..

|

分享:

x0

x0

|

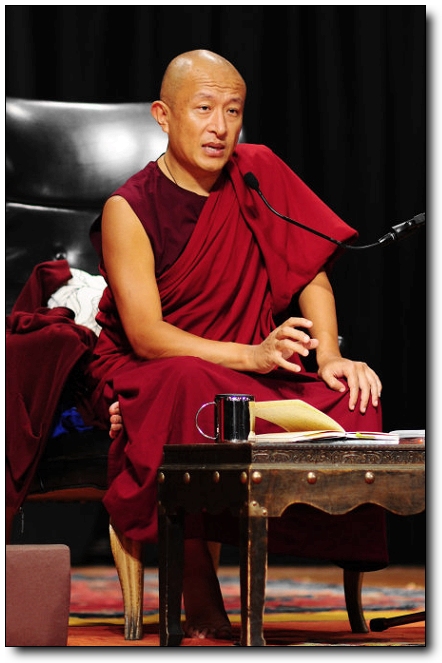

圖 1.

因為並沒有真正存在的美麗或醜陋限制著事物,

不具美麗和醜陋本質的空性,

才可以同時具有成為美麗和醜陋的可能性。空性的意思是:雖然事物並不是天生具有某些特質,

但也不是天生就不具有那些特質,

這使得事物具有成為任何東西的可能性——

事物並不是那個樣子,但也不是“不是那個樣子”。

因此,空性並不是一種斷滅論,

並沒有否定任何東西的存在。

空性是離於二元判斷,因此沒有任何限制。空性——宗薩將揚欽哲仁波切開示

雖然“空性”是佛教最有名的教法之一,

但它和“無我”以及“業力”一樣,也是最常破人誤解的概念。

人們常認為“空性”就是空無所有,

有的時侯則認為空性是沒有了什麼東西,⋯⋯譬如說空杯子裡沒有茶。

有些修行人誤認為思想暫時停止的遼闊感就是空性,

另外有些人則認為.空性是隱藏在一般現象界或經驗之後的某樣東西,

或某種隱藏次元,只有具定智慧的人才能看得到。

這些誤解是可以諒解的,因為佛法中空性的慨念非常難於了解,

而我們唯一具有的,又不足以表達或描述它。

我們使用文字、片語所組成的語言來說話,

在我們心中為每個字和概念都創造了一幅圖像,

這些圖像障礙了我們的溝通。

“空性”超越了這些圖像和概念,只有從“沒有這些圖像”的觀點上,

才能討論空性。但由於我們沒有這種影像,

所以只要一講到或想到“空性”,

一般都設法先把心裡已經有的圖像去掉,

以我們假想的“空性”圖像取代——這只是另外一張圖像而已。

因此,我們的心企圖捕捉或抓住“空性”的見地,這本身就是個錯誤。

札巴妾臣曾說:“若有執著即非正見。”

可以這麼說:無見就是正見。

偉大的中觀論師龍樹菩薩曾說過:

“我沒有創造任何理論上的見地,因此沒有任何過失。

”這句話指的是絕對的層面。在相對的層面上,

龍樹當然接受平常的現像或傳統性的真理中所指

“事物的顯現”和“事物的本性”。

當我們研讀和思惟佛法的時候,必然會討論和分析絕對真理,

這時候就可能有困惑發生。

每當我們說到或想到“絕對真理”的時候,必須警覺到.

我們是在相對的層次上,以概念來說或思考非概念的絕對真理。

有兩種絕對真理:一種是真正的絕對真理;

另一種是為了溝通所建立的絕對真理模型,這種模型是相對的。

我們能講、能思考的,只有後面這種模型絕對真理,

因為真正的絕對真理超越一切概念,而我們卻局限於概念之中。

如果你必須找一個從未見過的人,

認識那個人的朋友可以為你描述他,或給你一張照片。

當然,你絕不會把相片當成真人,你會利用這張照片,

在你碰到那個人的時候,就可以認出他了。

同樣地,佛教老師試著給你絕對真理的概念化模型,

幫助你在見到它的時候認出它來。在試圖溝通的時候,

老師們有時候會說:“有智慧才能了解空性。”似乎空性是客體,

而智慧是主體。試圖解釋,有時候只是徒增困惑,

因為沒有一個堅固的客體可以標明為“空性”,

也沒有一個堅固實存的主體可以標明為“智慧”。

只要有主體、客體,就有二元對立 ——

二元對立是自我的觀點,不是空性見地。

不幸的是,在相對的層次上所建立的絕對真理模型,

反映了“自我”的觀點,否則我們無法了解它。

然而,我們還是能夠利用這樣的模型讓我們遠離“自我”的觀點,

走向究竟;不過千萬不要把模型與真實混淆,這很重要。

“空性”不是某種堅固存在的物體,也不是空無所有或虛空,

例如把一切現象消失掉所遺留的空間當成是空性。

消失表示先有個東西在,然後才能“消失”;

這就是像認為“自我”是不存在的問題一樣:

“自我”先存在,後來才不存在——

但從來就沒有的東西根本談不上什麼存在或不存在。

我們標示每一種客體。“空性”的意思是,

事物並不是依照你所標示的樣子存在。

佛法告訴我們:凡夫所見的一切,都是透過情緒、

習性和二元對立等自我的濾光鏡,

就像前面琥珀色太陽眼鏡的例子一樣,

使我們看不清楚事物完整的顯現,也看不清楚事物真實的本性。

首先你看不見事物的真實本性;接著,雖然你看到了顯現,

卻不明白這種顯現可能只對你而言是這樣,並不通用於其他眾生。

我們自然傾向認為自己的見解最正確,

別人見到的顯現是錯的,然後經常變得很生氣,

並且浪費時間去做一些無益的爭論,

試圖說服別人——接受所謂“正確的看法”,

而這種正確的看法其實是我們的看法。

如果你能明白,你所看到的顯現是由於你所戴的有色眼鏡,

別人所看到的顯現是由於別人所戴的有色眼鏡,

大家都沒有看到事物的真正面目,那麼你與別人就會更和諧了。

不幸的是,大部分的眾生都不明白每個人都戴著有色眼鏡,

因此他們對自己所看到的都很認真,其結果是,

大家捲進了包括戰爭的各種衝突之中。

“無二”或“無分別”是說明空性的另一種方法。

有些對佛陀的祈禱文說:“頂禮大力佛陀,

能把整個宇宙放在一個原子上。

”密勒日巴尊者與弟子惹瓊巴也有類似的故事:

惹瓊巴想要到印度去研習無二空性,密勒日巴告訴他沒有必要,

可是惹瓊巴堅持去了印度。當惹瓊巴回到西藏的時候,

密勒日巴去見他,惹瓊巴對於自己新學到的知識感到十分驕傲。

在師徒二人走回密勒日巴洞穴的途中,突然落下一陣大冰雹,

密勒日巴看到路邊有個犛牛角,就進入牛角里,但牛角沒有變大,

密勒日巴也沒有變小。密勒日巴在牛角里對著惹瓊巴唱了一首歌,

說牛角里的空間對任何了解無二的人還大得很!

這樣的故事和祈禱文對於懷疑論者而言,

簡直就是宗教上可笑的符咒;而缺乏智慧的虔誠信徒,

把它解釋為“神一般的英雄,利用凡人所沒有的超能力,

表演了一些奇蹟。”仔細研究分析這些祈禱文和歌集,就能知道,

這並不是什麼超能力,而是對於實相的某種了解或知識——

他們了悟事物大小內外的不二性,也就是“空性” 。

強烈的習性限制了像我們這種以我執為導向的人。

我們和我們所處的世界,都被一些固定的特徵,例如顏色、

大小、方向等限制住了。對我們而言,

“小”的特質代表有個小的現象真實存在,

而“大”就表示有個大的現象真實存在。在我們二元對立的世界中,

只要某件事物被定上了固定的性質,

它就永遠被困在那些性質的框框中。

我們僵化地生活在認為現象實存的自設牢獄中,

這些成見是我們根本的問題所在。如果我們認為某人很壞,

這種見解就蒙蔽了我們的雙眼,即使他真的做了些好事,

我們也會說他在做壞事;相反地,如果我們愛上了某人,

那麼他所做的一切都是美妙的。連他的糞便也可以忍受,

他就算殺了人也是被殺的人不對。

依照佛法,我們從來沒有真正看到任何事物的真相,只看到假像;

但在這之後,我們就落入自己對它的成見中,

不再覺知事物的真正面目。

這樣的造作不僅出現在例如美醜等粗劣的層次上,

而且也在例如主體、客體或天堂、人間等極微細的概念層次上運作著。

沒有圖像、標籤等成見而能夠見到真相的人,

就不會受“小永遠是小”和“大永遠是大”的概念束縛。

超越自我觀點的人,不僅不會僵化地認為他就是他的自我

(與充滿實存的東西的世界分離的一個實存主體),

而且因為沒有二元對立,

所以他也了解到主體、客體都沒有真實存在的本性,

因此,他不受顏色.大小、形狀、年紀、性別、

地點等任何固定性質的拘束。

有時,在夢中,我們能瞥見沒有成見的自由。

夢中可能有一千頭大象舒適地在我的臥房中起舞,

而房間和大象卻都沒有改變它們平常的大小;

或者解放對於時間、空間的成見,瞬間在一個地方,

下個刹那就到了一千里外。

平常我們認為杯子比桌子小,所以我們把杯子放在桌子上,

絕不會把桌子放在杯子上;

我們心中認為小的東西很容易放在大東西上,

大東西卻絕不能放在小東西上——我們被教導成這樣,

這也是我們所認為、所感受的情況,這種概念卡住了我們。

距離、重量、向度等事物對我們而言都像這個樣子。

不在二元對立陷阱中的人,就不會黏著某個特定的大小。

杯子並不是究竟地小,只是和桌子相比顯得小而已;和調羹相比,

杯子又顯得大了,原來“杯子是小”的概念被消滅掉了,

現在杯子大了;而調羹和一滴茶水相比又顯得大了,

於是原來所認為的小就消失了,

而“一滴茶水是小”的概念又消失了;

就連原子和原子內的粒子相比也顯得大——

這樣的步驟可以一直進行下去。像這樣的比較可以讓你知道,

沒有任何物體是絕對的小或絕對的大,因為小和大是相同的、

是互相信存的(這又好比最先和最後的數位一樣,

每個數位之前和之後都還有另一個數字,

因此永遠找不到第一個和最後一個數字)。

瞭解“無二”的人知道這一點,

因此不執著於無條件的最小或最大的概念,

這樣的人能夠把整個宇宙放在一顆原子上,

就像我們把茶杯放在桌上一樣容易。

有人會想,看佛陀表演這種魔術一定很妙——

的確也是這樣。你可能會想,佛要花多少時間、

用什麼工具才能舉起這樣龐大的宇宙呢?

但是就算親眼看到佛舉起巨大的宇宙而把它放在一顆微小的原子上,

這也完全是想像所虛構。我們是充滿了奇思幻想的人,

會看到東西、會作夢、會見到種種境界等,

但是這一切都與證悟無二真理了無關係。

如果你真的要看佛陀成功地把宇宙放在原子上面,

那麼,首先你必須了悟不二,才有資格當觀眾;

這並不表示佛陀是做某件事的另外一個人,

而是代表了超越一切標示的悟境——

不去強加限制地把某些感受標示為“主體”,

把另外一些感受標示為“客體”,也不區分現象,

標示為“大”.“小”等等,這樣一來,

宇宙很容易地就可以放在原子上面,

就連“可能”和“不可能”也都只是標籤而已。

惹瓊巴的例子也是一樣的。惹瓊巴瞭解無二,

所以他才能清楚地看到密勒日巴表演的事情。二元的難題,

例如“牛角那麼小,密勒日巴怎麼進得去”等,都不會產生。

如果像我們這樣的人站在旁邊,我們什麼也看不到,

因為我們完全陷在二元對立之中,只能夠看到自己對於實相的成見。

就連日常生活中,成人也無法看見小孩們奇想的天地;

因為成人缺乏赤子之心,

無法超越他們所謂的可能和不可能的堅固信仰。

佛陀和密勒日巴都是無二之心或究竟真理的展現;

至於你如何看他們,決定於你自己的悟境層次。

雖然在相對的層次上,

佛陀把惴旁谧雷由希皇前炎雷臃旁阢上面;但究竟上,

佛陀並沒有像小、大、自、他種種的偏見。

同樣地,對密勒日巴而言,究竟的層次離於大小、內外。

事實上,任何知道無二和實證無二的人的概念,

都能夠看到非常美妙的實相表演。

如果你真的能夠看到這場表演,

就具足了西藏人所稱的“塔瓦托巴”——證悟了見地。

談到“無二”時,我們總是這樣說:

“佛陀做了這樣的事。”有時候,我們誤解了真正要傳達的訊息——

而以為我們可以在相對的層次上看到這樣的事情——

就好像魔術表演一樣。

二元對立表示我們只見到事物的一面,也就是我們這一面。

我們習慣性地改編實相,以便能看到自我的版本。

由於自他分別以及拚命地執著“自我”,

所以我們除了自己的見解外,什麼也看不見。

二元對立使我們和其他的人、事、物分開,

嚴重限制了生活中的可能性,

因為沒有其他的想法或建議可以不經改編地進入我們心中。

這種和萬物分離的感覺,常被解釋成孤獨和無聊,

結果我們不斷去找尋和執著一些能娛樂自己、

捕捉我們注意力的東西,來忘記孤立的感覺。

為了補償不可能得到真正的快樂,

我們製造了成見所形成的替代性虛假的實相和激烈情緒,

藉以安慰自己,讓自己全神貫注——把生活變成誇張的連續劇,

而自己則是主角,很愚癡地幻想著痛苦的來源會帶來快樂。

就好比去看一場強烈而又有力的電影,因為太專注於情節,

忘了那是一場電影,把它當成自己的生活一般;

有時候你陷得太深,甚至於看完電影的幾個小時之後,

還為電影的結局哭泣和憂慮。由於二元對立的成見,

把自己和他人畫出界綫,我們在“真實”生活中就是這樣;

忽略了,這是我們的作為,不一定是事物本來的面目。

另外一個瞭解“空性”的方法,

就是要明白具足空性見地的意思是:

避免“二元對立”的一切極端——

避免“二元對立”的極端本身就是“空性”。

一個自我本位的人永遠都會掉到某個極端中,

因為他一看到任何事物,就會自動形成例如美醜、

好壞等的判斷;他相信這些性質天生就存在那件事物之中,

並自認了知那事物的一些真相。

如果不用例如好壞等概念支解事物,

只看事物本來的面目,就非常近似於空性的體驗。

你可能會認為,只要抑制對事物的判斷,對它們漠不關心,

就成就了某種空性——這種冷漠只不過是一種愚癡,

同樣沒有看到事物的本來面目。

有時,某些事物既不吸引也不讓人排拒,

我們完全忽略了它們——這種空白茫然是因為忽視,所以也是愚癡。

真正的空性覺知一切事物,

因為它不受貪、嗔、癡等自我的觀點所遮蔽。

見到空性並不意味著達成“見到某種東西”的佛教目標。

見到空性表示“見到一切事物”,因為空性不排斥任何事物,

函括了一切事物。

見到某件特別的事物,必然表示你沒有見到某些其他的事物,

所以你沒看到的就被排除在外而沒有感受到。

空性去除了那些“沒看到”,因此每件事物都在其中;

空性去除了一切事物的“不存在”,包括不存在的不存在。

諷刺的是,見到一件東西是“二元對立”,而見到一切事物卻非“二元對立。”

趨近空性的另一種方法,就是把空性當成滿。

雖然現象並非天生以某種事物的狀況而存在,

但也並非天生不以某種事物的狀況而存在。

現象並沒有任何真實存在的本性,逭就是它“滿”的性質。

正因為這樣,對同一個現象,甲、乙二人才可能有完全不同的看法。

事物的真相與人們對事物的感受並不相同。

例如,假設有真正存在的美麗東西,

那麼每個人都會把它看成美麗的東西,

而它也絕不可能成為不美的東西。

因為並沒有真正存在的美麗或醜陋限制著事物,

不具美麗和醜陋本質的空性,

才可以同時具有成為美麗和醜陋的可能性。

空性的意思是:雖然事物並不是天生具有某些特質,

但也不是天生就不具有那些特質,

這使得事物具有成為任何柬西的可能性——

事物並不是那個樣子,但也不是“不是那個樣子”。

因此,空性並不是一種斷滅論,

並沒有否定任何東西的存在。

空性是離於二元判斷,因此沒有任何限制。

空性也指“因緣相依”的真理。

一切事物都互相依靠其他的東西而存在,

就像左和右,如果沒有右,那就沒有什麼叫做左——

那就是空性。沒有獨立存在的左.也沒有獨立存在的右。

如果右能夠獨立存在,不依賴其他東西,

那麼應該有一個不以左為參考點的右;

同理,也應該有不需要客體的主體、

有不需要他人的自己等等。由於存在與不存在是互相依存的,

因此沒有所謂的“真正存在”,也沒有“真正不存在”。

龍樹在《中觀論》裏說到,我們不應該說一切是空,

也不應該說一切都不是空;此外,事物不是又空又不空,

也不是非空非非空——這樣說是為了溝通的緣故,

龍樹還提到,如果有的現象不是空性.

那就表示有的現象是空性。但因為沒有事物不是空性,

那麼空性又如何存在呢?

有些人誤以為“空性”就是空無所有.而且執著於那種想法,

試著去觀修空無所有——

釋迦牟尼佛在《大寶積經》裏譴責這種見解。

執著“有”大如須彌山還容易解決.但執著“空性”即使小如芥子許,

都是很麻煩的事。空性的見地是最高的見地,

但若執著空性真實存在,就無藥可救了。

為什麼佛陀讚美空性是至高的見地,

卻又譴責對於空性的執著呢?

因為真正的空性超越了“存在、不存在、

既存在又不存在、既非存在亦非不存在”這四種極端,

它也超越了可能產生執著的主客二元對立。在相對的層次上,

佛陀教導以空性見地來對治眾生相信現象實存的這種虛妄見地,

因為現象本身既非真實存在,

也不是它們的“不存在”就是真實存在。你誤以為,

空性就是你原先認為真正存在的現象,

不再存在時所留下的“空無所有”,

然後你又執著於它們的“不存在”是真實的——

這樣的見解完全扭曲了空性的真諦。

這種謬誤遠比原先執著事物實存的見地更難根治。

空性的見地不會把你帶到愚人的天堂,

也不會以各種想像的未來苦惱和折磨來嚇唬你。

空性展現出事物的本來面目,也就是“實相”。

|